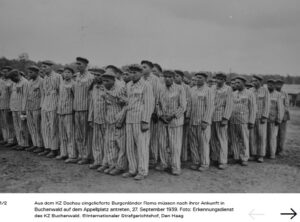

Der Name „Buchenwald“ wurde mit dem Konzentrationslager, das 1937 auf dem Ettersberg bei Weimar errichtet wurde, zum Synonym für die nationalsozialistischen Verbrechen.

Seit 1945 nutzten die Sowjets das Gelände für eines ihrer Speziallager, nach 1950 baute die DDR hier die größte deutsche KZ-Gedenkstätte auf. 1990 wurde Buchenwald als Gedenkstätte neu konzipiert und für die Erinnerung an das Schicksal weiterer Opfergruppen geöffnet.

Nur wenige Kilometer entfernt von der Klassikerstadt Weimar ließ die SS 1937 ein Konzentrationslager errichten. Sein Name „Buchenwald“ wurde zum Synonym für die nationalsozialistischen Verbrechen.

Im August 1945 funktionierte die sowjetische Besatzungsmacht das Hauptlager des ehemaligen KZ in eines ihrer Speziallager um. Dort wurden vorrangig lokale Funktionsträger der NSDAP, aber auch Jugendliche und Denunzierte interniert.

Gedenkstätte Buchenwald

1945 bis heute

In der DDR wurde die Nationale Mahn- und Gedenkstätte mit dem monumentalen Mahnmal auf der Südseite des Ettersberges aufgebaut. Im Zentrum standen die deutschen kommunistischen Widerstandskämpfer. Nach 1990 erfolgte die Erweiterung der Erinnerung an die…

Bis 1940 ließ die SS die Toten des Lagers im städtischen Krematorium in Weimar einäschern. Für das KZ Buchenwald entwickelte die Erfurter Firma „Topf & Söhne“ nach dem Vorbild von Müll-Verbrennungsanlagen spezielle Öfen. Zehn Öfen desselben Typs wurden später im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau installiert. Mit ihnen konnte die SS in kurzer Zeit möglichst viele Leichen verbrennen. Die Asche der meisten Toten ließ sie seit 1943 wie Abfall in der Umgebung des Lagers verkippen.

In einem Seitentrakt des Krematoriums befanden sich zwei Sezierräume der Pathologie. Den Toten, wurden hier die Goldzähne herausgebrochen und Organe für anatomische Präparate, die an Universitäten gegeben wurde, entnommen. Eine Besonderheit war die Herstellung von makabren Geschenkartikeln, die sich die SS-Männer gegenseitig überreichten: Menschenhaut – vorzugsweise solche, die tätowiert war – wurde aus den Leichen geschnitten, gegerbt und zu Alltagsgegenständen weiterverarbeitet.

In einem Leichenkeller unter dem Verbrennungsraum war eine der Hinrichtungsstätten des Lagers. Dort erdrosselte die SS an Wandhaken etwa 1.100 Männer, Frauen und Jugendliche, zumeist Gefangene der Gestapo, aber auch KZ-Häftlinge.

Im hinteren Hof lagerte die SS auch ihre mobilen Schaugalgen, mit denen sie im Auftrag der Gestapo außerhalb des Lagers öffentliche Erhängungen durchführte.